障害のある方が安心してはたらき、活躍できるために何が必要なのか?

企業における障害者雇用への取り組みや社会的潮流の影響により、特性や能力の異なる多様な障害者の社会進出や就業機会が増加しています。

そのような中、障害者ははたらくことを通じて、どのような時に幸せや充足感を感じているのか?幸せを感じられず、不満や不安を感じるのはどのような時か?安心してはたらき、活躍できるためには何が必要なのか?障害者のはたらく在り方や今後の障害者雇用施策のヒントを探るため、「障害者のはたらく幸せ」についての調査を実施しました。

私たちのはたらくを取り巻く環境や価値観が変化しつつある中、本調査が、障害の有無に関わらず、多様な価値観を持った個人が活躍できる社会の実現へのヒントとなることを願います。

※本記事は、2021年9月8日に発表した調査結果をもとに執筆されたものです。

調査概要

| 調査名称 | 障害者のはたらく幸せに関する調査 |

|---|---|

| 調査手法 | 自社会員を用いた、インターネットによるアンケート調査 |

| 調査対象者 | dodaチャレンジに登録する、全国の障害のある就業者 471名 |

| 調査対象者の内訳 |

|

| 調査期間 | 2021年8月10日(火)~8月13日(金) |

| 実施主体 | パーソルダイバース株式会社(旧パーソルチャレンジ株式会社) |

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所記載例:パーソルチャレンジ株式会社「障害者のはたらく幸せに関する調査」

調査結果

目次

1. はたらく幸せについて

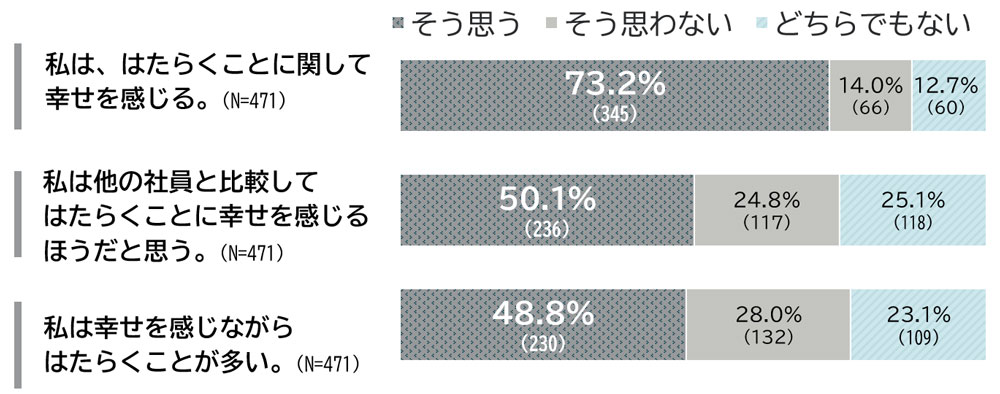

はたらくことを通じて感じる「幸せ」について聞いたところ、73.2%が「はたらくことを通じて幸せを感じる」と回答し、約半数の48.8%は「幸せな気持ちを感じながらはたらくことが多い」とも回答している。障害者の就業では、障害特性によってはたらく機会やはたらき方に制約や工夫をする必要がある場合が発生することがあるが、はたらくことを通じて幸せや充足感を感じている様子が伺える。

拡大してご覧ください

2. はたらく幸せを感じるときについて

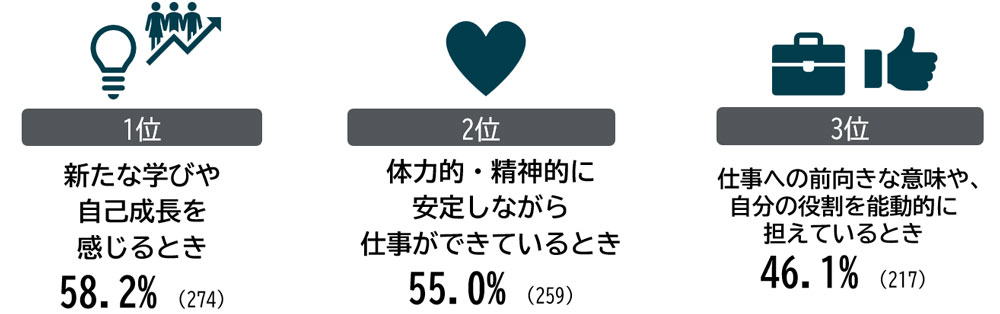

はたらく上で、どのようなときに幸せを実感するかについて聞いた設問(複数選択、最大5つまで回答)では、「新たな学びや成長を感じるとき」(58.2%)が最も多く、次いで「体力的・精神的に安定しながら仕事ができているとき」(55.0%)、「仕事への前向きな意味や、自分の役割を能動的に担えているとき」(46.1%)となり、「障害特性に対して周囲から理解を得られているとき」(31.4%)、「障害特性に対して必要な配慮を得られているとき」(25.1%)を上回る結果となった。

拡大してご覧ください

| 順位 | 回答 | 割合(カッコ内は回答数) |

|---|---|---|

| 4位 | 他者や社会に良い影響を与え、役に立てていると思えるとき | 44.6%(210) |

| 5位 | 仕事仲間との助け合いや繋がりを感じるとき | 42.9%(202) |

| 6位 | 周囲からの、自分や仕事への関心や高い評価・評判を得られていると思えるとき | 41.2%(194) |

| 7位 | 障害や特性に対する、同僚や上司、会社からの理解を得られているとき | 31.4%(148) |

| 8位 | 会社から必要な配慮を十分に得られているとき | 25.1%(118) |

| 9位 | 知識や能力、スキル向上の機会が得られているとき | 21.4%(101) |

3.はたらく幸せを感じるときについて※障害区分別 身体障害と精神障害上位3位※

はたらく幸せを感じるときについて障害区分別にみると、「新たな学びや自己成長を感じるとき」、「体力的・精神的に安定しながら仕事ができているとき」、「仕事への前向きな意味や、自分の役割を能動的に担えているとき」に加えて、身体障害者は「他者や社会に良い影響を与え、役に立てていると思えるとき」が高く(45.7%)、精神障害者では「周囲からの(自分や仕事への)関心や、高い評価・評判」が高く(46.9%)、また発達障害者では「新たな学びや自己成長を感じられるとき」がより高い(69.6%)結果となった。

グラフ:はたらく幸せを感じるときについて(障害区分別)

| 順位 | 回答 | 割合 (回答数) |

|---|---|---|

| 1位 | 新たな学びや自己成長を感じるとき | 57.0% (192) |

| 2位 | 体力的・精神的に安定しながら仕事ができているとき | 52.8% (178) |

| 3位 | 他者や社会に良い影響を与え、役に立てていると思えるとき | 45.7% (154) |

| 順位 | 回答 | 割合 (回答数) |

|---|---|---|

| 1位 | 新たな学びや自己成長を感じるとき | 58.2% (57) |

| 2位 | 体力的・精神的に安定しながら仕事ができているとき | 57.1% (56) |

| 3位 | 周囲からの、自分や仕事への関心や高い評価・評判を得られていると思えるとき | 46.9% (46) |

- ※N=471

- ※複数選択式 最大5つまで。小数点第2位以下は切り捨て。

4.はたらく幸せを感じられないときについて

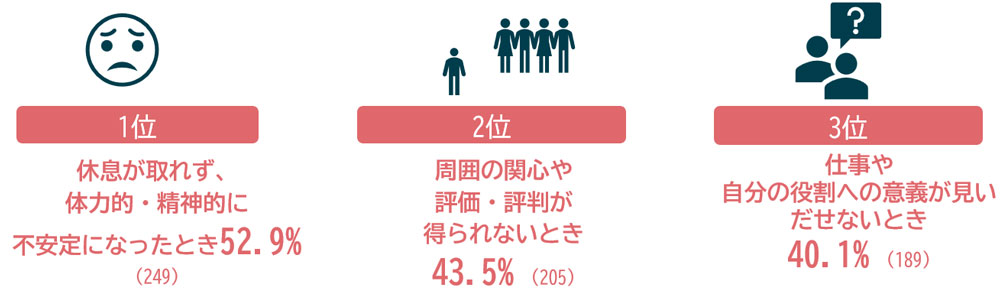

はたらく中で幸せを感じられないときや、不安や不満を感じるときについて聞いたところ、「休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき」(52.9%)、「周囲からの(自分や仕事への)関心や、評価・評判が得られないとき」(43.5%)、「仕事や役割への意義が見いだせないとき」(40.1%)という結果だった。幸せを感じる要因と、幸せを感じられない要因が異なることが分かる。

拡大してご覧ください

| 順位 | 回答 | 割合(カッコ内は回答数) |

|---|---|---|

| 4位 | 障害や特性に対する周囲の理解が得られないとき | 39.5%(186) |

| 5位 | 新たな学びや自己成長を感じられないとき | 36.3%(171) |

| 6位 | 他者や社会に対して役に立てていないと感じるとき | 35.5%(167) |

| 7位 | 会社から必要な配慮が得られないとき | 35.2%(166) |

| 8位 | 励ましあったり、助け合える仲間がいない | 26.1%(123) |

| 9位 | 知識や能力、スキル向上の機会が得られていないとき | 18.3%(86) |

- ※N=471

- ※複数選択式 最大5つまで。小数点第2位以下は切り捨て。

5.はたらく幸せを感じられないときについて※障害区分別 身体障害と精神障害 上位3位※

はたらく幸せを感じられないときについて障害別にみると、精神障害者は「障害や特性に対する周囲の理解が得られないとき」(51.0%)、「会社から必要な配慮が得られないとき」(50.0%)が高くなっている。また、発達障害者は「新たな学びや自己成長を感じられないとき」(55.4%)と比較的高くなっている。精神・発達障害者の就業定着・活躍のためには、職場での障害特性や共にはたらくことに対する理解が必要であると考えられる。

グラフ:はたらく幸せを感じられないときについて(障害区分別)

| 順位 | 回答 | 割合 (回答数) |

|---|---|---|

| 1位 | 休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき | 47.8% (161) |

| 2位 | 周囲の関心や評価・評判が得られないとき | 41.2% (139) |

| 3位 | 仕事や、自分の役割への意義が見いだせないとき | 40.1% (135) |

| 順位 | 回答 | 割合 (回答数) |

|---|---|---|

| 1位 | 休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき | 67.3% (66) |

| 2位 | 障害や特性に対する周囲の理解が得られないとき | 51.0% (50) |

| 3位 | 会社から必要な配慮が得られないとき | 50.0% (49) |

- ※N=471

- ※複数選択式 最大5つまで。小数点第2位以下は切り捨て。

6.はたらく幸せを感じられないときについて※転職活動の状況別 上位3位※

現在転職活動中の障害者では、幸せを感じられないときの回答として「周囲からの(自分や仕事への)関心や、高い評価・評判が得られない」(54.0%)が最多で、「体力的・精神的な不安定さ」が2番目に高く(51.7%)、「障害や特性に対する周囲の理解が得られない」(49.4%)が続く。

グラフ:はたらく幸せを感じられないときについて(転職活動の状況別)

| 順位 | 回答 | 割合 (回答数) |

|---|---|---|

| 1位 | 周囲の関心や評価・評判が得られないとき | 54.0% (47) |

| 2位 | 休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき | 51.7% (45) |

| 3位 | 障害や特性に対する周囲の理解が得られないとき | 49.4% (43) |

| 順位 | 回答 | 割合 (回答数) |

|---|---|---|

| 1位 | 休息が取れず、体力的・精神的に不安定になったとき | 54.1% (93) |

| 2位 | 仕事や自分の役割への意義が見いだせないとき | 51.0% (50) |

| 3位 | 周囲の関心や評価・評判が得られないとき | 46.5% (80) |

- ※N=471

- ※複数選択式 最大5つまで。小数点第2位以下は切り捨て。

調査結果考察

障害者のはたらく幸せの実感には特性理解や配慮に加え、成長実感や適正な評価が重要である

今回の調査では、障害者が幸せを実感するのは体力的・精神的な安定に加え、新たな学びや成長を実感でき、仕事への前向きさや自分の役割を能動的に捉えて就業できる環境であること、かつ、周囲の関心や評価・評判が得られないことや、必要な配慮が得られないなどの要因が少ない環境であることが分かった。障害者のはたらき方は、特に一人ひとり異なる。私たちは、障害の特性や必要な配慮への理解に加え、成長実感や安心感を得られているか、適正な評価を受け、誇りを持ってはたらけているかについて関心を持ち、安心してはたらける職場環境づくりに取り組む必要がある。その中にこそ、障害の有無に関わらず、多様な価値観を持った個人が活躍できる社会実現へのヒントがあるはずだ。互いに理解を示し、それぞれの立場でできる配慮を考え創意工夫していける喜びこそ、私たち一人ひとりがはたらくことを通じて得られる幸せではないか。

雇用増加する精神・発達障害者の就業定着・活躍のためには障害者雇用に対する社内理解促進が第一歩である

厚生労働省が発表した「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」によると、発達障害を含む精神障害者の雇用数が前年と比べ12.7%増加しており、今後は障害者労働市場の中心となると見られる。当社がこれまでご支援してきた経験を振り返ると、長期就業中の精神障害者の周囲には、障害者本人と従事する仕事そのものに前向きな関心を示し、業務に対する要望や意見など分け隔てなく接するキーパーソンが必ず存在し、障害者雇用に対する社内理解促進の動線になっていた。企業が、「はたらく」ことと再び向き合う精神障害者を支えるために必要な第一歩なのではないか。

調査レポート資料

※調査結果をまとめた資料を提供しています。下記よりダウンロードいただけます