障害者は「どのような」はたらき方をしているのか?

~データから見た“希望とギャップ”~

はたらく障害者は21年連続で過去最多を更新し続け、2024年には約67万7000人※1に達しました。

企業に障害者の雇用を義務付ける法定雇用率も引き上げられており、今後も、障害者雇用は拡大をしていくと考えられます。

ところで、“障害者”と一言でいっても、一言でまとめられるものではありません。

たとえ同じ障害種別だとしても、障害特性や就業上の必要な配慮、職業能力はそれぞれ異なり、就業意識も当然多様であると考えられます。

一方で、日本においては、障害者雇用への固定観念から、障害者の職場や職種が限られているという指摘もあります※2。

そこで本調査においては、(1)障害者は、どのようなはたらき方をしているのか、(2)“はたらく”に対して、どのような意識を持っているのか、また就労を継続する上での課題は何か、について調査を行いました。

なお、(1)に関してはvol.1にて、(2)に関してはvol.2にて取り上げます。

- ※1:厚生労働省(2024)「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

- ※2:星加良司・西田玲子(2021)「労働市場内の包摂性の評価に関する研究-日本の障害者雇用に焦点を当てて-」)

調査概要

| 調査名称 | はたらく障害者の就業実態・意識調査 2025 |

|---|---|

| 調査手法 | 自社会員を用いた、インターネットによるアンケート調査 |

| 調査対象者 | dodaチャレンジに登録する障害者 720名(配信数:20,800/アクセス数:1,296/回答数:720) |

| 調査対象者の内訳 |

|

| 調査期間 | 2025年5月13日~5月20日 |

| 実施主体 | パーソルダイバース株式会社 |

- 本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

- 出所記載例:パーソルダイバース「はたらく障害者の就業実態・意識調査2025 vol.1 就業実態」

- ※なお、本調査においては、弊社の障害者雇用の求人・就職・転職支援サービス「dodaチャレンジ」の登録者に対して行った。そのため、はたらく障害者すべての傾向を反映することまでには至っていない点に、注意が必要である。

調査結果

目次

0.調査結果サマリー

障害者雇用枠では、はたらき方の柔軟性がある一方、希望する雇用形態や、長期就労が実現していない可能性がある。

【雇用枠の違いによる雇用契約・職務・職位・雇用年数】

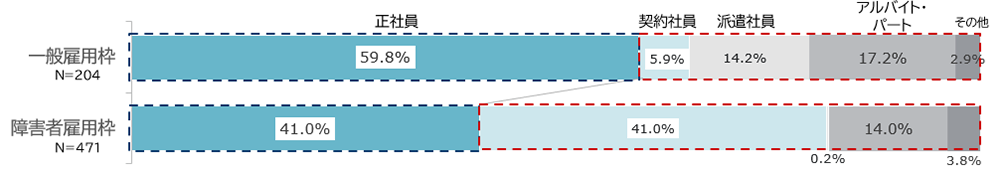

正社員の割合や職位が課長以上の割合は、一般雇用枠(それぞれ59.8%、6.9%)で、障害者雇用枠(同41%、1%)より多い。

勤続年数に関しても、一般雇用枠の方が長いが、全労働者に比べると総じて短く、雇用の不安定性が伺える。

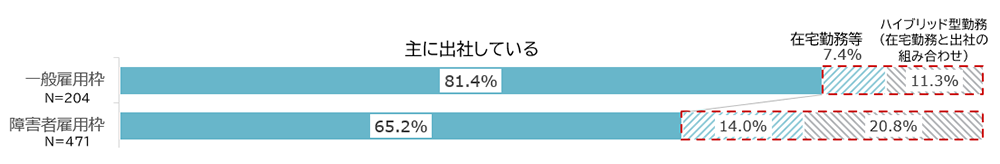

【雇用枠の違いによる労働時間、在宅勤務の実施率】

障害者雇用枠ではたらく障害者は、週の勤務日数が一般雇用枠ではたらく障害者より多いものの、所定労働時間や残業をしている割合は少ない。また、在宅勤務の割合も障害者雇用枠の方が高く、就業上の配慮がなされていることが伺える。

| 雇用枠の割合 | 一般雇用枠(N=204) 30.2% |

障害者雇用枠(N=471) 69.8% |

参考値 |

|---|---|---|---|

| 雇用形態が正社員の割合 | 59.8% | 41.0% | 63.2%※1 |

| 職位が課長以上の割合 | 6.9% | 1.0% | 10.9%※2 |

| 勤続年数が5年未満の割合 | 60.3% | 72.0% | 33.6%※3 (4年未満の割合) |

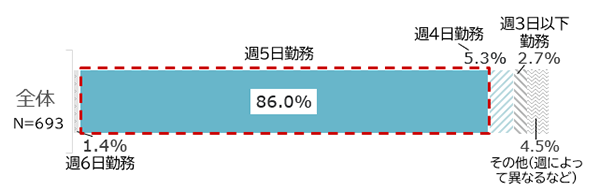

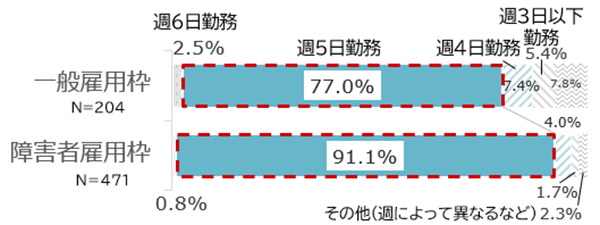

| 勤務日数が週5日の割合 | 77.0% | 91.1% | 90.9%※4 |

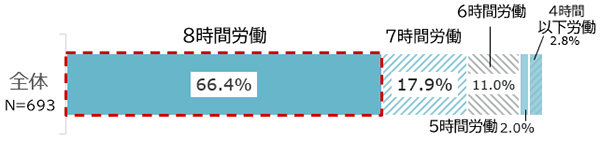

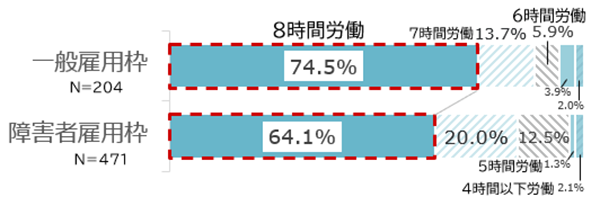

| 所定労働時間が8時間の割合 | 74.5% | 64.1% | 7時間47分※4 (1日の所定労働時間の平均) |

| 残業をしている割合 | 55.8% | 31.5% | 58.5%※5 |

| 在宅勤務の実施割合 | 18.7% | 34.8% | 24.6%※6 |

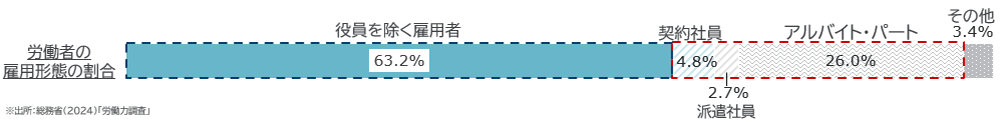

- ※1 総務省(2024)「労働力調査」

- ※2 セレクションアンドバリエーション オフィシャルレポート(2024)「管理職統計に紐づく管理職の実態調査」

- ※3 厚生労働省(2024)「2023年賃金構造基本統計調査」

- ※4 厚生労働省(2024)「令和6年就労条件総合調査の概況」

- ※5 労働政策研究・研修機構(2016)「データブック国際労働比較2016」

- ※6 国土交通省(2024)「令和6年度テレワーク人口実態調査」

1.「dodaチャレンジ」サービス登録者の就業実態

【雇用契約・職務・職位・雇用年数】

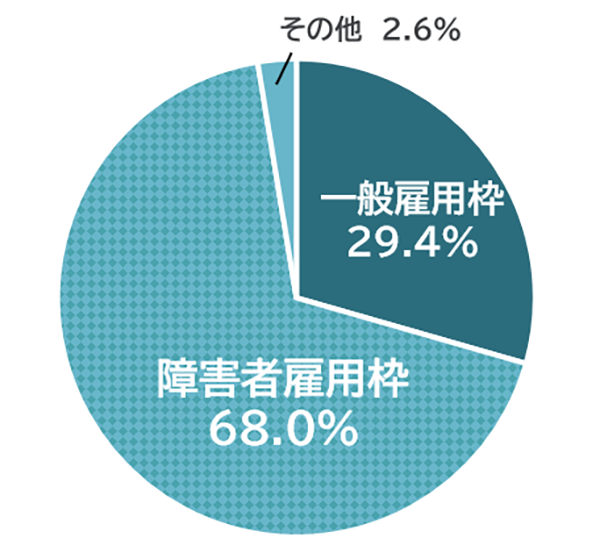

はたらく障害者のうち、68%が障害者雇用枠ではたらいているが、29.4%は一般雇用枠ではたらいている点に注目される。

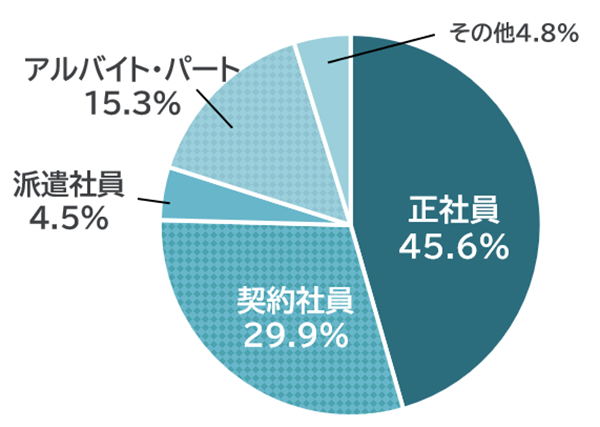

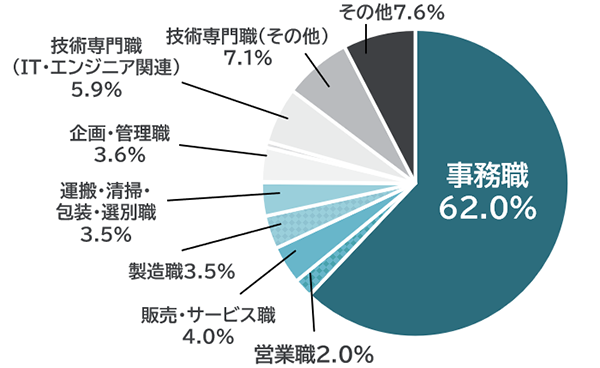

雇用形態では、45.6%は正社員としてはたらき、業種にかかわらず、多くが事務職(62%)としてはたらいている。

なお、全労働者の職種のうち「事務従事者」は24.9%※1である。「令和5年障害者の職業紹介状況」においても、障害者の事務従事者への就職は25.4% ※2であることから、本調査では、事務職の回答者が極めて高くなっている。

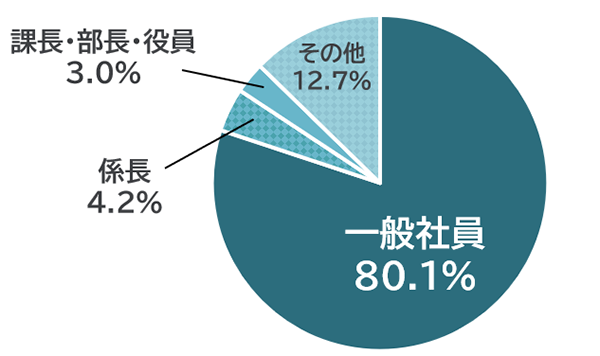

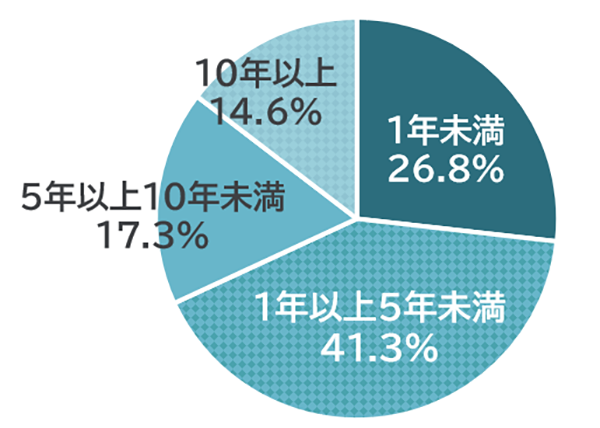

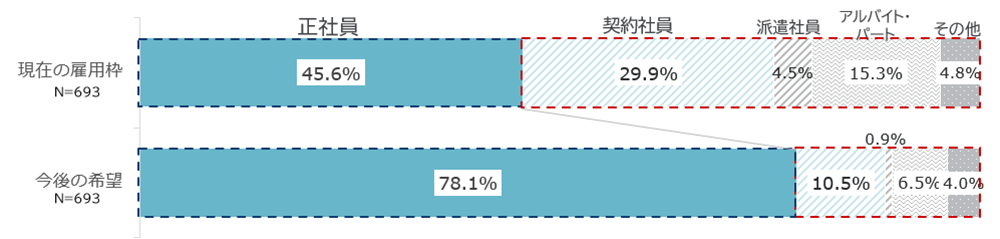

ただし、係長以上の役職の割合は、7.2%にすぎず、また、無期転換ルール※3の影響を受けてか、勤続年数は、5年未満が68%に達している。また今後については、78%が、正社員を希望しており、安定した雇用への要望は高い。

総じてはたらく障害者においては、希望する雇用形態や長期就労に、不安定性があると考えられる。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

- ※1 総務省(2024)「労働力調査」

- ※2 厚生労働省(2024)「令和5年障害者の職業紹介状況」

- ※3 無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]、[有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み]により、[期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換]されるルールのこと

【勤務日数・所定労働時間・残業・就業場所】

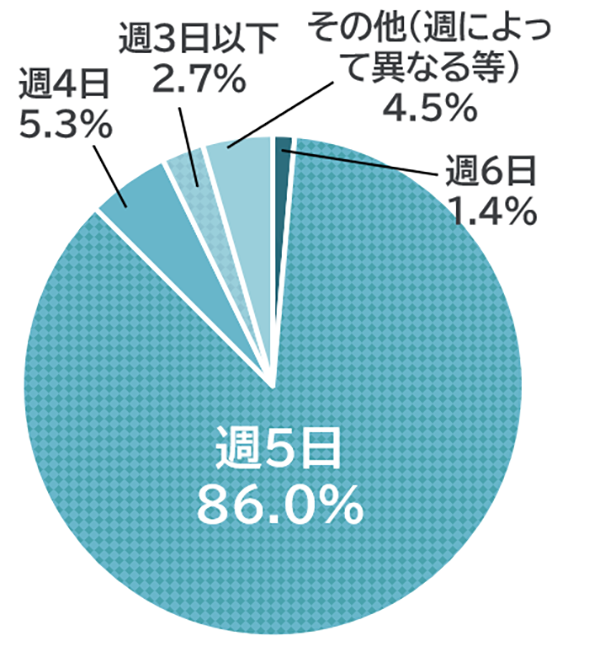

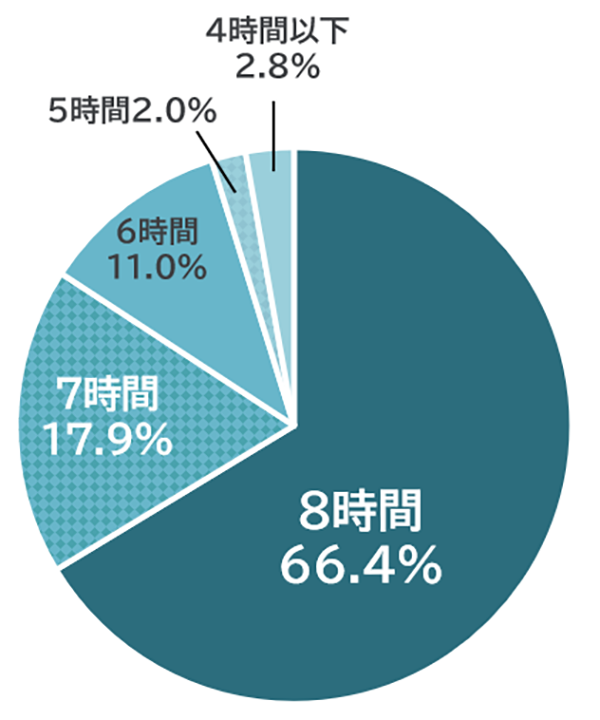

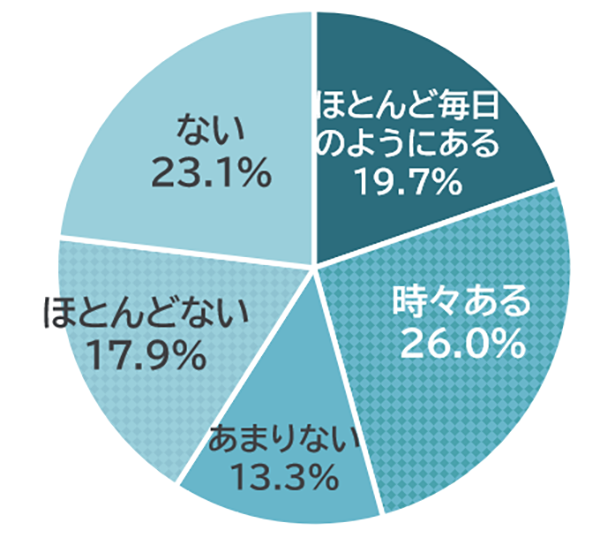

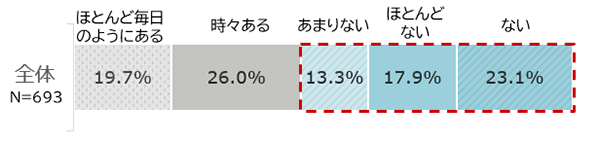

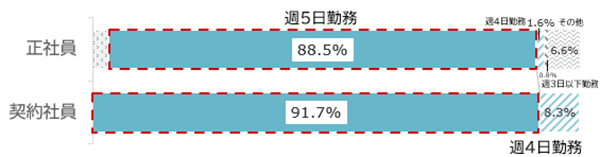

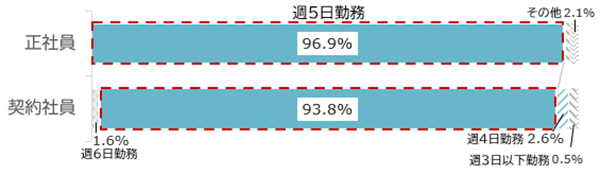

週の勤務日数では、86%が週5日勤務し、かつ66.4%が、所定労働時間8時間のフルタイムではたらいている。また7時間以下ではたらく障害者も33.7%とフルタイム勤務者に比べて少なかった。なお残業を行う者も一定数おり、46%が残業している。

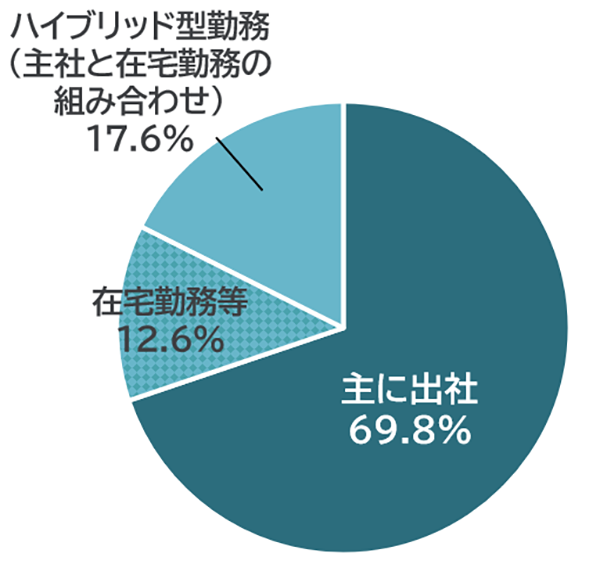

就業場所では、出社している割合が70%と大半を占めるが、在宅勤務の割合は30%あり、全労働者の割合(24.6%) ※1より高く、はたらく上で就業上の配慮がされていると推察できる。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

- N=693

- ※1 国交省が実施した「令和6年度テレワーク人口実態調査」によると、雇用型テレワーカーの割合は24.6%と、令和3年から減少傾向にある。

- 出所:国土交通省(令和5年)「令和5年度テレワーク人口実態調査」

以上が、はたらき方の全体の傾向である。

ところで、障害者雇用においては、 “障害者雇用枠”がある点が、特徴の一つである。障害者が就業する際、ハローワークでも「障害者求人」の項目があるように、企業が障害者を雇用するために設けた“障害者雇用枠”の求人か、あるいはそうではない、“一般雇用枠”の求人から選ぶことができる。

そこで次節においては、雇用枠ごとに、はたらき方にどのような違いがあるのかを、見ていく。

※なお、この障害者雇用枠は制度として定まっているものではなく、たとえ一般雇用枠であっても、当然に合理的配慮等は必要であることは付記しておく。

2.雇用枠別の就業実態|雇用形態

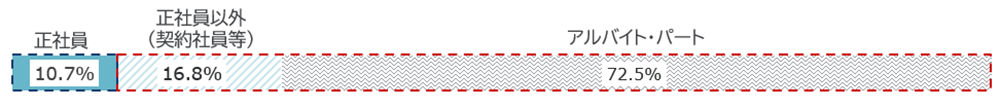

雇用形態の割合では、全体の傾向でみた通り、正社員が45.6%、契約社員その他では54.4%である。

これを雇用枠別で見ると、一般雇用枠の場合、正社員の割合は59.8%になる。これは、全労働者の割合とほぼ同じである。

(※労働力調査参照)

他方、障害者雇用枠の場合、正社員の割合は41%で、契約社員その他の割合が高くなっており、全労働者の正社員の割合と20%以上の差がある。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

なお、正社員の割合は45.6%であるが、全体の78.1%が、「正社員」での雇用形態を希望している。

また、ハローワークの障害者求人を見ると、正社員求人の割合は10%強しかなく、そもそも正社員での募集は少ない点に、はたらく障害者の希望とのギャップがあることが伺える。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

※出所:ハローワークインターネットサービス/障害者求人の内訳(2025年6月23日集計)

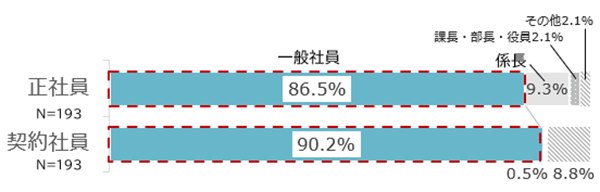

3.雇用枠別の就業実態|職位

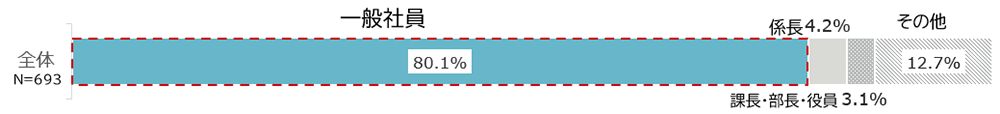

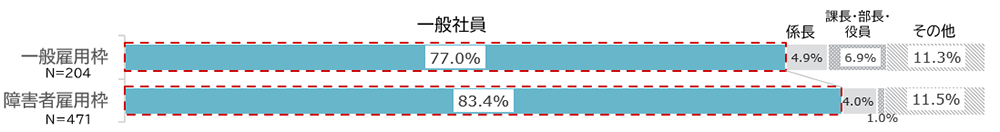

職位では、一般社員の割合が80%、係長の割合は4.2%、課長以上の割合は3.1%である。

一般雇用枠の場合、係長の割合(4.9%)、課長以上の割合(6.9%)が、障害者雇用枠より高くなっている。だが、全労働者の課長以上の割合は10.9%※1であり、全労働者と比してその割合は少ない。

また、デロイトトーマツの調査※2によると、「4分の1以上(28%)が、過去1年間に昇進を見送られたこと」があると回答しており、希望とのギャップが存在することも伺える。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

- ※1:セレクションアンドバリエーション オフィシャルレポート(2024)「管理職統計に紐づく管理職の実態調査」

- ※2:デロイトトーマツ(2025)「Disability Inclusion @ Work2024:A Global Outlook 日本版レポート」

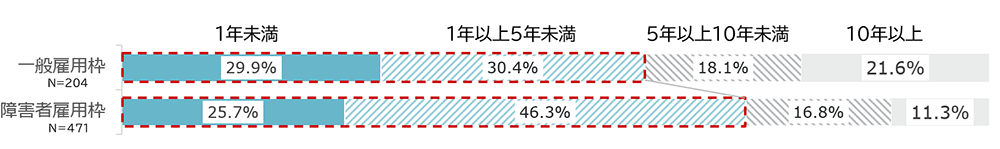

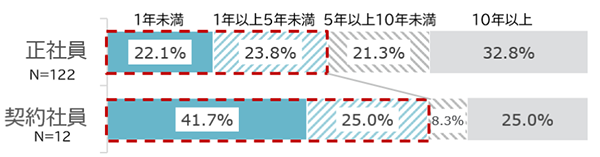

4.雇用枠別の就業実態|勤続年数

勤続年数では、無期転換ルールの影響のためか、5年未満の勤続年数の割合が一般雇用枠(60.3%)に比べ、障害者雇用枠(72%)の割合が高い。

また雇用枠及び雇用形態ごとで区切ると、「障害者雇用枠」かつ「契約社員」の場合、5年未満の勤続年数の割合は85%と、さらに増加する。

なお、全労働者の場合、「4」年未満の勤続年数の割合は、33.6%※1であり、障害者と大きく異なる。

総じて、長期就労の観点で、不安定性があることが伺える。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

※1 厚生労働省(2024)「2023年賃金構造基本統計調査」

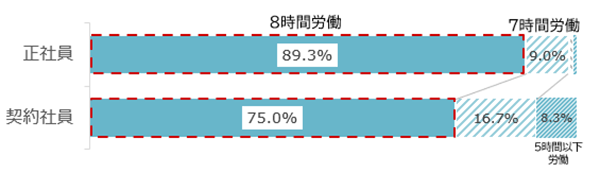

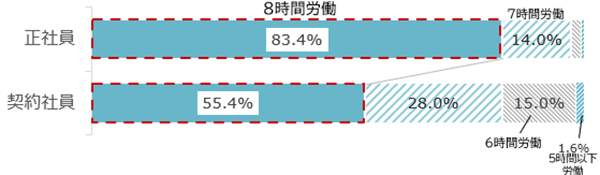

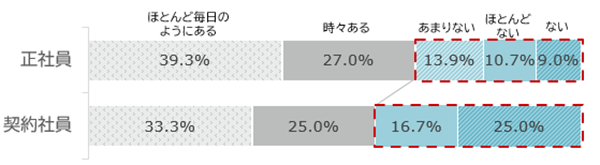

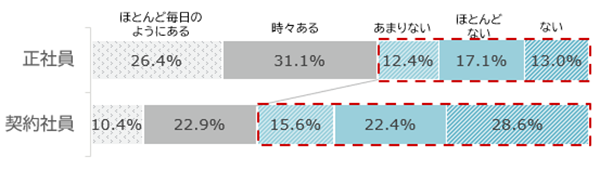

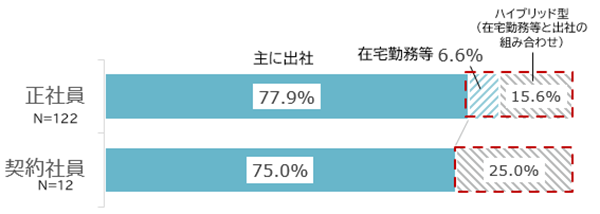

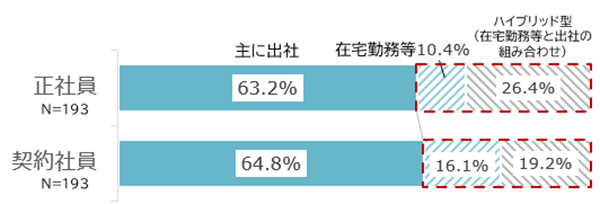

5.雇用枠別の就業実態|勤務日数/所定労働時間/残業

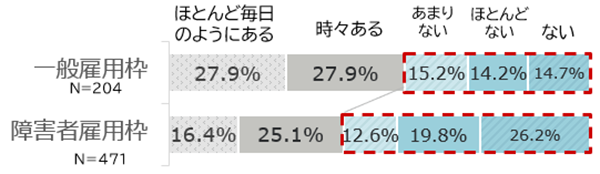

週5日勤務をしている割合は、一般雇用枠(77%)より、障害者雇用枠(91.1%)の方が多い。

一方で、所定労働時間が8時間の割合、及び残業を行っている割合は、一般雇用枠の方が多い。

安定的に週5日はたらくが、総労働時間としては障害者雇用枠の方が短く抑えられ、短時間勤務など、多様なはたらき方をしていることが読み取れる。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

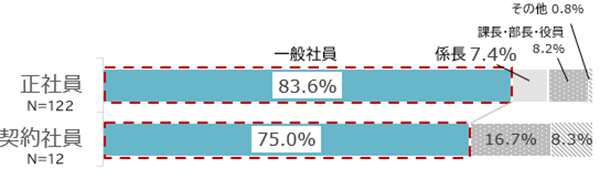

雇用枠別に細かく見ていくと、勤務日数では、雇用枠および雇用形態別で変化はなく、90%前後が週5日勤務をしている。

他方、「障害者雇用枠」かつ「契約社員」では8時間勤務の割合が55.4%と、他と比較すると最も低くなっており、より多様なはたらき方を行っている点が伺える。

残業を行っていない割合に関しても、「障害者雇用枠」かつ「契約社員」では、最も低く66.6%である。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

N(一般雇用枠・正社員)=122 N(一般雇用枠・契約社員)=12 N(障害者雇用枠・正社員)=193 N(障害者雇用枠・契約社員)=193

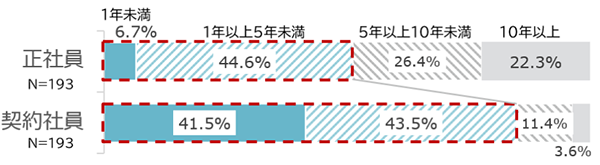

6.雇用枠別の就業実態|就業場所

就業場所においては、全体では在宅勤務等を行っている割合は30.2%である。これは、全労働者の在宅勤務等を行っている割合である24.6%※より高い。

雇用枠ごとでは、在宅勤務等を行っている割合は、一般雇用枠(18.7%)より障害者雇用枠(34.8%)の方が高い。

障害者雇用枠においては、正社員・契約社員ともに在宅勤務を行っている割合は高く、障害者雇用枠の方が、総じて就業環境の配慮がなされている。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

※1 国交省が実施した「令和6年度テレワーク人口実態調査」によると、雇用型テレワーカーの割合は24.6%と、令和3年から減少傾向にある。

出所:国土交通省(令和5年)「令和5年度テレワーク人口実態調査」

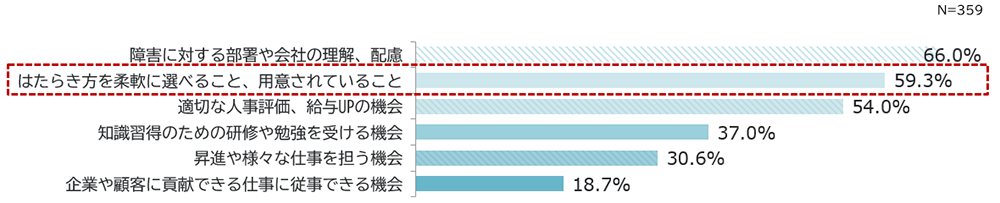

なお、当社が実施した「2024年 障害のある方の転職・就職に関する意識調査」によると、企業に対して、「はたらき方を柔軟に選べること、用意されていること」を求める声は多い。

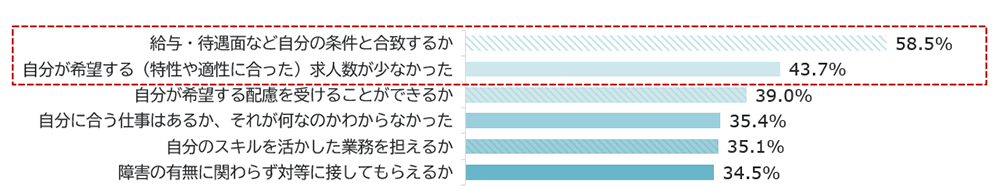

また就職・転職活動において感じる不安や悩み、課題においても「給与・待遇面など自分の条件合致するか」、「自分が希望する(特性や適性に合った)求人数が少なかった」の2つが高く、希望通りの“はたらく”が叶っていない現状がうかがえる。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

出所:パーソルダイバース「2024年 障害のある方の転職・就職に関する意識調査」

調査結果考察

はたらく障害者の希望と、実際の就業環境にはギャップがある。

どのように「雇用の質」を高めていけるのかが、大きな課題である。

本調査の結果、障害者雇用にはいくつかの傾向が見えた。

一つは、障害者雇用枠ではたらく場合、はたらき方の柔軟性が、一般雇用枠ではたらく場合より高いということである。週5日の勤務の割合は、障害者雇用枠で9割を超える一方、8時間以下の時短勤務や、在宅勤務を行っている割合は一般雇用枠より高かった。

また、この在宅勤務等を行っている割合は、全労働者の割合よりも高く、まさに政策で進められている短時間労働やテレワークの推進の効果もあるとも考えられる。

一方で、障害者雇用枠ではたらく場合、勤続年数5年未満の割合は全体の70%を超えている。正社員の雇用形態を希望する割合は78%に達するが、実際の雇用形態では、正社員の割合は45%にとどまっている。

2024年の弊社実施調査でも、企業に求めたいこととして、「はたらき方を柔軟に選べること、用意されていること」を求める割合は60%弱、就職活動での課題においても「自分が希望する求人数が少なかった」と43.7%が回答しており、まだまだはたらく障害者と、実際の就業環境には、ギャップがあることも読み取れる。

障害者雇用促進法において合理的配慮の提供が義務化された背景には、「単に雇用の場を与えられる存在としてではなく、自らキャリアを発展させていく存在としての位置づけを明確にし、その能力の開発及び向上をより積極的に支援する法政策」に舵を切っていくことを意味する※1。

本調査においてみられた、はたらく障害者の希望と、実際の就業環境のギャップに対して、どのように、より一層「雇用の質」を高めていくのかが課題になっていくと考えられる。

※1石﨑由希子(2017)「障害者差別禁止・合理的配慮の提供に係る指針と法的課題」(日本労働研究雑誌)

調査レポート資料

※調査結果をまとめた資料を提供しています。下記よりダウンロードいただけます