障害者は「はたらく」ことをどう捉えているのか?

~多様な“はたらく志向性”と、合理的配慮の課題~

はたらく障害者は増加し続けており、2024年には約67万7000人※1に達しています。

その一方で、日本では「障害者雇用=特定の職種・職場に限定されるもの」といった固定観念が根強く、職場や職種の選択肢が限られているという指摘※2もあります。

こうした状況のなかで、障害者はどのようにはたらき、そして「はたらく」ことに対して、どのような意識を抱いているのでしょうか。

本調査のvol.1※3では、「障害者がどのようにはたらいているのか」について調査・分析を行いました。

その結果、「障害者」という一括りでは捉えきれないほど、多様なはたらき方や価値観が存在することが明らかになりました。

また、障害者雇用枠では一定の配慮がなされているものの、雇用形態の不安定さや長期的な就労の難しさなど、いくつかの課題も浮き彫りとなりました。

今回のvol.2では、vol.1の結果を踏まえ、「はたらくことに対する価値観」および「合理的配慮の実態と課題」に焦点を当ててまいります。

- 障害のある方々は、はたらくことに対してどのような価値観を持っているのか。

- 職場においてはどのような合理的配慮が行われており、どのような点に改善の余地があるのか。

本レポートでは、これらの観点から、より深く掘り下げて紹介いたします。

- ※1:厚生労働省(2024)「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

- ※2:星加良司・西田玲子(2021)「労働市場内の包摂性の評価に関する研究-日本の障害者雇用に焦点を当てて-」

- ※3:パーソルダイバース「はたらく障害者の就業実態・意識調査2025 vol.1 就業実態」

調査概要

| 調査名称 | はたらく障害者の就業実態・意識調査 2025 |

|---|---|

| 調査手法 | 自社会員を用いた、インターネットによるアンケート調査 |

| 調査対象者 | dodaチャレンジに登録する障害者 720名 |

| 調査対象者の内訳 |

|

| 調査期間 | 2025年5月13日~5月20日 |

| 実施主体 | パーソルダイバース株式会社 |

- 本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

- 出所記載例:パーソルダイバース「はたらく障害者の就業実態・意識調査2025 vol.2 就業意識と合理的配慮」

調査結果

目次

0. 調査結果サマリー

“はたらく”に対する価値観は、多様である。

【仕事に対する志向性】

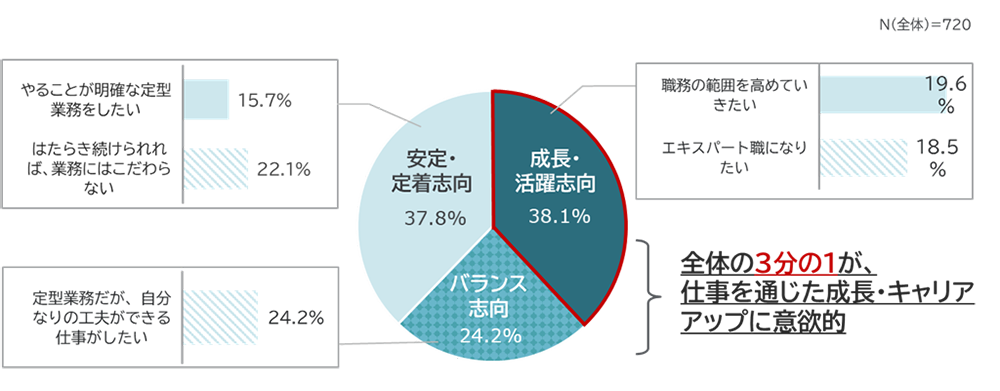

- 「成長・活躍志向」(38.1%)と、「安定・定着志向」(37.8%)が拮抗している。

- 両者の中間にある「バランス志向」(定型業務でも、自分なりの工夫)も24.2%だった。障害者のはたらく志向性は、安定・定着志向に偏っている訳ではなく、多様であることがうかがえる。

【“はたらく”に重視すること】

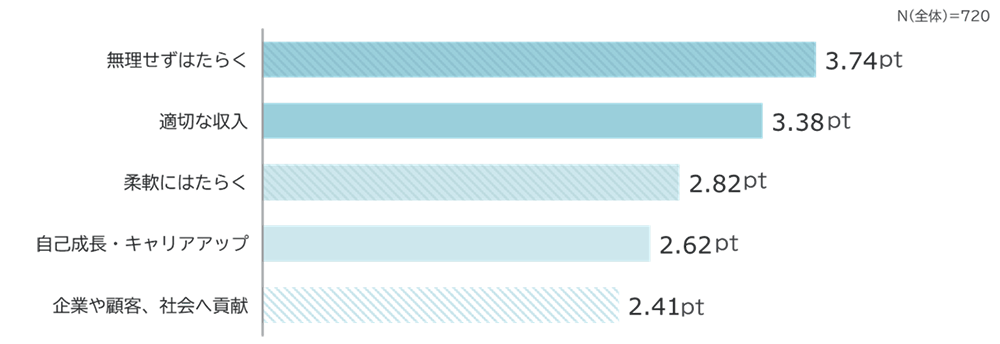

- 「無理せずはたらく」(3.74pt)が最も多く、次いで「適切な収入」(3.38pt)、「柔軟にはたらく」(2.82pt)と続く。

- 志向性により差異があり、「成長・活躍志向」では、「適切な収入」および「自己成長・キャリアアップ」がより重視されている。

合理的配慮の提供は十分とは言えず、改善が求められている。

【合理的配慮の提供実態】

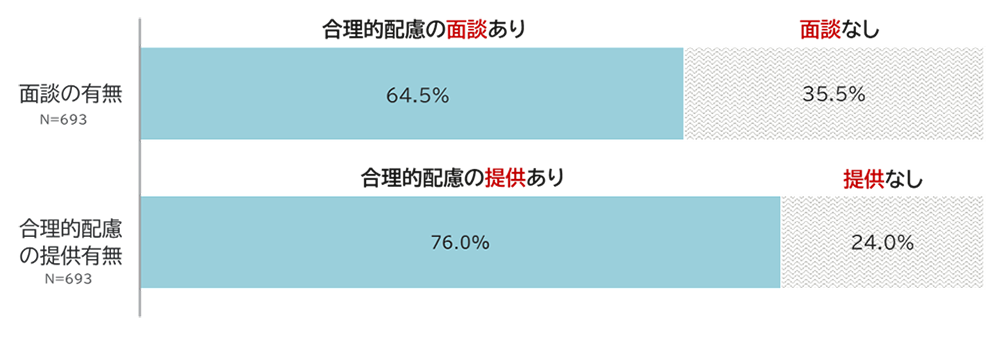

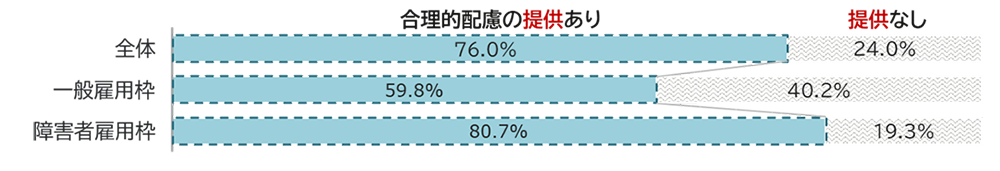

- 合理的配慮を提供されている割合は76%いる一方で、配慮としての面談を受けている人は64.5%にとどまっている。

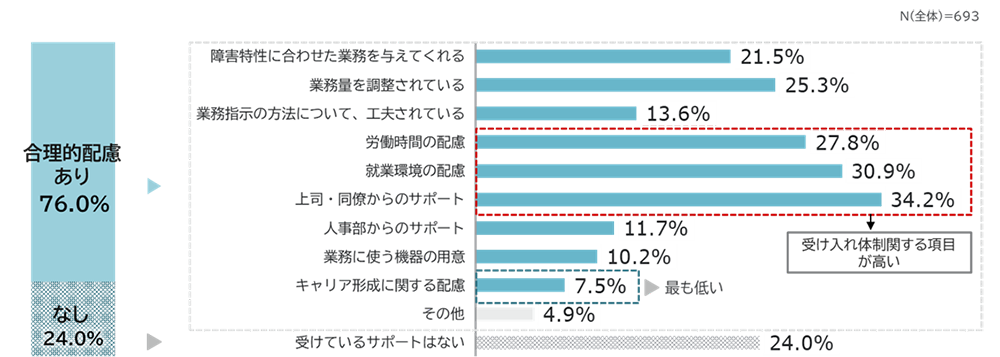

- 合理的配慮の提供内容としては「上司・同僚からのサポート」(34.2%)、「就業環境の配慮」(30.9%)など、受け入れ体制に関する項目が多いが、業務遂行に重要な「業務指示の方法についての工夫」は少ない(13.6%)。

【改善してほしい合理的配慮】

- 「障害特性に合わせた業務」「就業環境の配慮」に関する改善要望が多い。

- 提供実績に比べ改善を求める割合が高いのは、「キャリア形成に関する配慮」(20.6pt差)と、「障害特性に合わせた業務」(15.6pt差)で、障害特性に合わせた業務と育成を今以上に望む割合が高くなる。

- 「成長・活躍志向」では「キャリア形成に関する配慮」を求める声が特に高い。(47%)

以上の結果から、雇用する側が障害者雇用を推進する上で重要な点は、以下2つと言える。

- 障害者の「多様な”はたらく価値観”、障害特性、職務能力、適性」を理解すること

- 上記を踏まえ、「一人ひとりのはたらく志向に適した合理的配慮」を提供すること

※特に、「障害特性に合わせた業務内容」と、「キャリア形成」のための合理的配慮提供が望まれる。

1. はたらく価値観

1-1. はたらく価値観

本調査においては、「はたらく価値観」を、(1)仕事に対する志向性、(2)“はたらく”に重視することの2点から分析を行った。

仕事に対する志向性に関しては、「今後、どのように仕事をしていきたいか」という設問への回答から、新たな仕事に挑戦し自己成長を目指す「成長・活躍志向」と、安定した定型業務を続けたい「安定・定着志向」、両者の中間に位置する「バランス志向」の3つの志向性に、障害者の仕事に対する志向性を分類することで分析した。

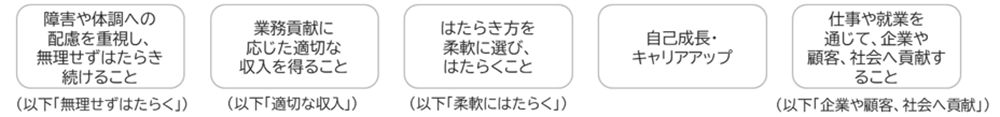

“はたらく”に重視することでは、「障害や体調への配慮を重視し、無理せずはたらき続けること(以下「無理せずはたらく」)「業務貢献に応じた適切な収入を得ること(以下「適切な収入」)」「はたらき方を柔軟に選び、はたらくこと(以下「柔軟にはたらく」)」「自己成長・キャリアアップ」「仕事や就業を通じて、企業や顧客、社会へ貢献すること(以下「企業や顧客、社会へ貢献」)」の5つについて、1位から5位に順位付けを行ってもらい、段階評定法によって分類し、分析した。

| 志向性の種類 | 具体的な内容(選択肢) |

|---|---|

| 成長・活躍志向 |

|

| バランス志向 |

|

| 安定・定着志向 |

|

拡大してご覧ください

1-2. はたらく志向性の割合

はたらく障害者の、全体の3分の1が、仕事を通じた成長・キャリアアップに意欲的である。

はたらく志向性の具体的な内容は下図の通り、「成長・活躍志向」(38.1%)、「安定・定着志向」(37.8%)と拮抗している。

両者の中間に位置する「バランス志向」(24.2%)は、具体的には「定型業務でも自分なりの工夫ができる仕事」を望んでおり、障害者のはたらく志向性は、安定・定着志向に偏っている訳ではなく、多様であることがうかがえる。

拡大してご覧ください

1-3. 雇用枠別に見た、はたらく志向性の割合

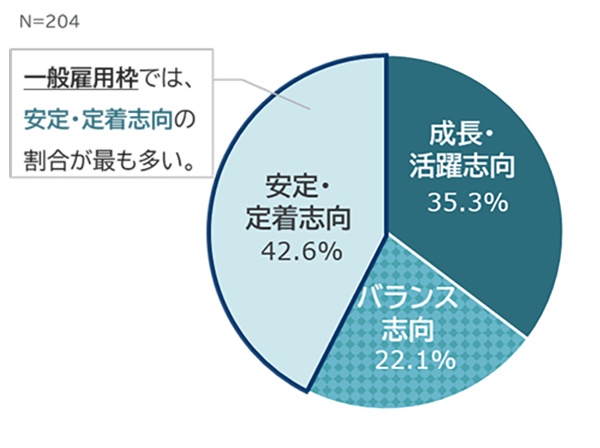

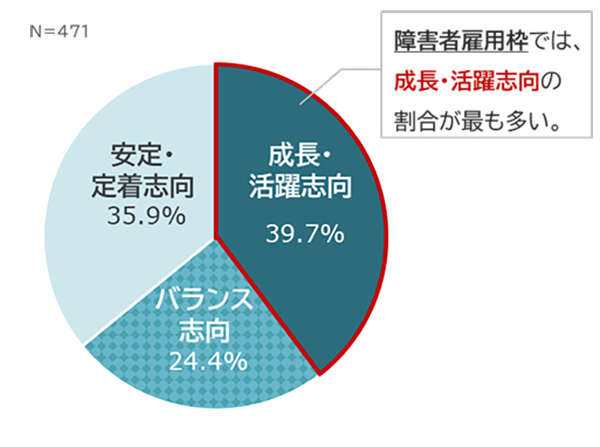

障害者雇用枠では、「成長・活躍志向」が最も多い(39.7%)。他方、一般雇用枠では、「安定・定着志向」が最も多い(42.6%)。

「合理的配慮を受けていない」と回答されている割合は、障害者雇用枠では19.3%である一方、一般雇用枠では40.2%にのぼる。(参考2-3)

障害者雇用枠の場合、合理的配慮が受けられているからこそ、はたらく志向性が「成長・活躍志向」に移り、また一般雇用枠では合理的配慮が薄いからこそ、「安定・定着志向」の比重が高まっている可能性がある。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

1-4. “はたらく”に重視すること

「無理せずはたらく」(3.74pt)が最も重視されている。

「無理せずはたらく」(3.74pt)が最多で、次いで「適切な収入」(3.38pt)、「柔軟にはたらく」(2.82pt)と続く。

「柔軟にはたらく」(2.82pt)は、「無理せずはたらく」(3.74pt)とも関連するため、障害とともにはたらくうえで必要不可欠な要素と言える。

拡大してご覧ください

※1 回答に右記の係数を加重し、平均値を算出した。<1位=5 / 2位=4 / 3位=3 / 4位=2 / 5位=1>

1-5.志向性別に見た、“はたらく”に重視すること

志向性別に見ても、「無理せずはたらく」が最も重視されている。成長・活躍志向においては、「適切な収入」および「自己成長・キャリアアップ」がより重視される傾向も見られる。

“はたらく”に重視することは、志向性の違いによって多少の違いがみられる。成長・活躍志向のみ、「適切な収入を得ること」が1位である。また、3位には「自己成長・キャリアアップ」が入っている点も他の志向性と異なる。 これに対し安定・定着志向とバランス志向の場合は、「無理せずはたらき続けること」が1位となっており、「安定・定着志向」ではとりわけ重視している。

| 全体 | 成長・活躍志向 | バランス志向 | 安定・定着志向 | |

|---|---|---|---|---|

| 無理せずはたらく | 3.74pt | (2)3.35pt | (1)3.93pt | (1)4.03pt |

| 適切な収入 | 3.38pt | (1)3.49pt | (2)3.33pt | (2)3.31pt |

| 柔軟にはたらく | 2.82pt | (4)2.58pt | (3)2.94pt | (3)3.05pt |

| 自己成長 キャリアアップ |

2.62pt | (3)3.07pt | (4)2.41pt | (4)2.31pt |

| 企業や顧客 社会へ貢献 |

2.41pt | (5)0.94pt | (5)0.58pt | (5)0.87pt |

※ 回答に右記の係数を加重し、平均値を算出した。<1位=5 / 2位=4 / 3位=3 / 4位=2 / 5位=1>

障害者のはたらく価値観を概観すると、仕事に対する志向性は、「安定・定着志向」に偏っているわけではなく、「成長・活躍志向」(38.1%)も多く、多様であることがうかがえる。

また“はたらく”に重視するものとしては、「無理せずはたらく」が最も多い。「成長・活躍志向」では「適切な収入」や「自己成長・キャリアアップ」がより重視される傾向があり、はたらく障害者によって、志向性や“はたらくこと”に重視するものが異なることがわかる。

では、これらの、多様な障害者の仕事に対する価値観に対して、どのような合理的配慮が提供されているのだろうか。

障害者雇用における合理的配慮は、「個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの」とされており、個々人に適した合理的配慮を提供する必要がある。

次節では、はたらく障害者に対し、合理的配慮の実態について聞いた。

2. 提供されている合理的配慮と、就業上の課題

2-1. 合理的配慮の面談と提供の有無

合理的配慮を提供されている割合は76%いる一方で、配慮としての面談を受けている人は64.5%にとどまっている。

合理的配慮の提供を受けるにあたって、事業主との面談を実施したという障害者は64.5%で、35.5%は実施してもらっていないとの回答である。

一方で、実際に合理的配慮措置の提供を受けている障害者は、76.0%であり、面談の実施割合を11.5pt上回っている。特に面談をしなくても、障害特性から想定される配慮を提供されている可能性がある。

拡大してご覧ください

2-2. 提供されている合理的配慮の内容

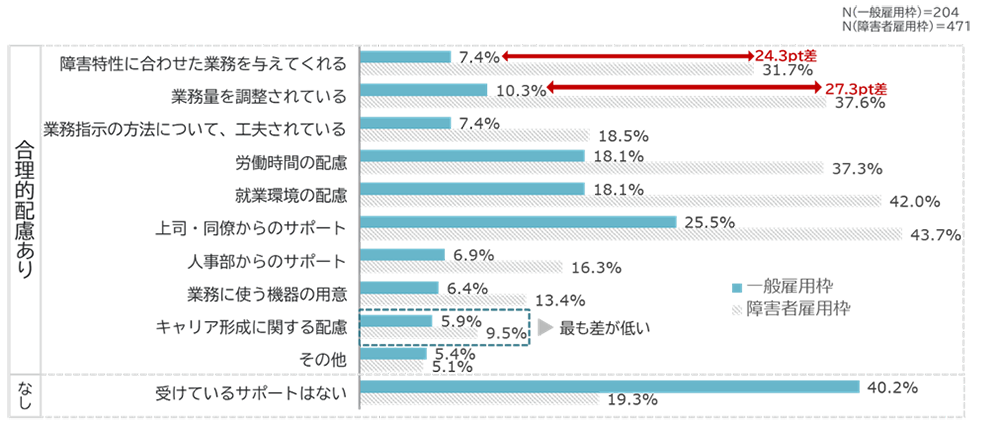

「上司・同僚からのサポート」(34.2%)、「就業環境の配慮」(30.9%)といった、受け入れ体制に関する項目が特に配慮として提供されている。

「上司・同僚からのサポート」(34.2%)が最も高い一方で、「業務指示の方法について工夫されている」(13.6%)は少ない。上司・同僚からサポートは受けつつも、業務面の支援では、配慮が実感されていない傾向がある。また上司・同僚からのサポートに比べ、「人事部からのサポート」(11.7%)は少なく、就業現場での配慮に重点が置かれている傾向がある。

最も少ない配慮は、「キャリア形成に関する配慮」。この結果から、受け入れ体制の配慮はある程度行われているものの、業務面やキャリア支援での配慮は十分とは言えない可能性が示された。

拡大してご覧ください

2-3. 雇用枠別に見た、合理的配慮の面談と提供の有無

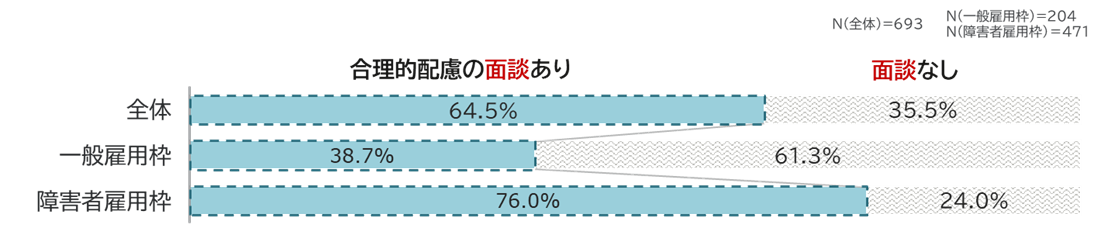

一般雇用枠では、障害者雇用枠に比べて「合理的配慮の面談」及び「合理的配慮の提供」ともに合理的配慮が提供されていない。

障害者を雇用した場合、一般枠の採用でも、合理的配慮の提供をする義務がある。しかし合理的配慮に関する面談や、合理的配慮措置の提供において、一般雇用枠の障害者はそれぞれ38.7%、59.8%と、障害者雇用枠で採用された障害者(面談76.0% 実施80.7%)に比べて低くなっている。

拡大してご覧ください

拡大してご覧ください

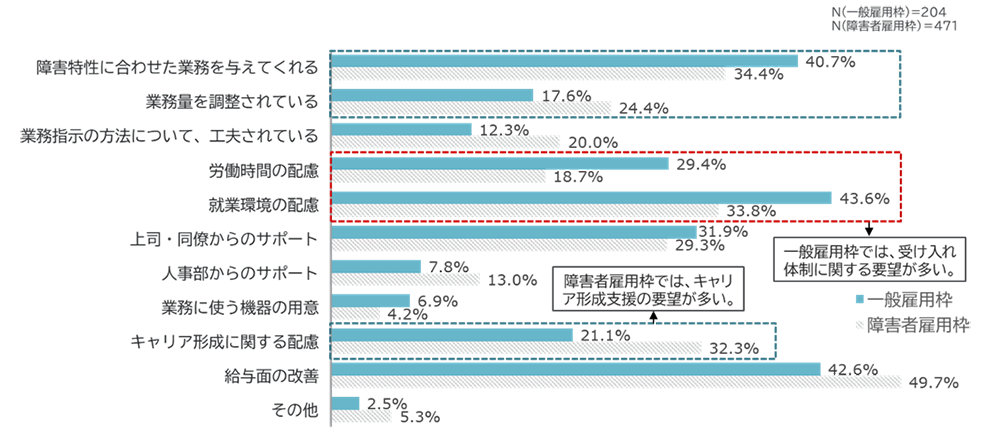

2-4. 雇用枠別に見た、合理的配慮の内容

一般雇用枠では、障害者雇用枠より、合理的配慮が提供される割合が半減する。

全体を通して、障害者雇用枠において合理的配慮の提供が手厚い様子がうかがえる。

特に大きな差があったのは、「障害特性に合わせた業務を与えてくれる」が24.3pt差、「業務量を調整されている」が27.3pt差で、業務面での配慮に差が大きかった。一方で、最も低い差だったのは「キャリア形成に関する配慮」で、3.6pt差だった。

拡大してご覧ください

2-5. 改善してほしい合理的配慮

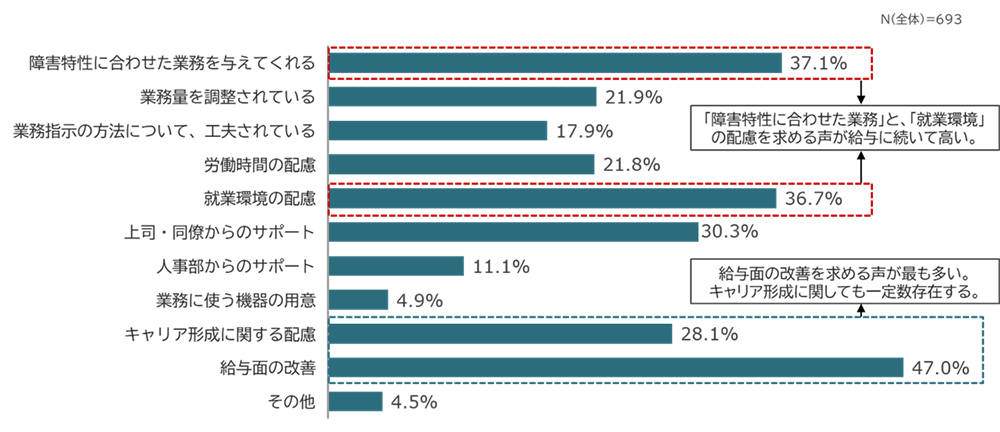

「障害特性に合わせた業務」「就業環境の配慮」と、業務面と受け入れ体制に関する要望が多い。

最も多い要望は、「給与面の改善」の47%。また、「障害特性に合わせた業務」「就業環境の配慮」と、業務面・受け入れ体制に関する要望も多い。「キャリア形成に関する配慮」を求める声も28.1%と、一定数存在する。

拡大してご覧ください

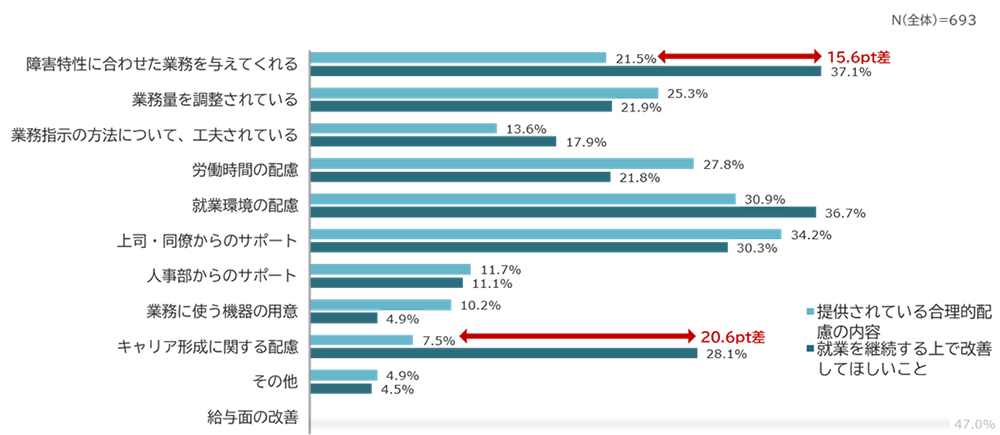

2-6. 提供されている合理的配慮と、改善してほしい合理的配慮の比較

「キャリア形成に関する配慮」を求める声は多いが、提供されている割合は低い。(20.6pt差)

現在提供されている合理的配慮と、今後改善してほしい合理的配慮を比較すると「キャリア形成に関する配慮」で20.6ptの差がある。また、「障害特性に合わせた業務」も15.6pt差がある。

雇用する側の、仕事を通じた活躍や成長を支える仕事づくりや、キャリア形成に向けた配慮に課題があると考えられる。

拡大してご覧ください

2-7. 雇用枠別に見た、改善してほしい合理的配慮

一般雇用枠では、受け入れ体制に関する要望が多く、障害者雇用枠では業務面・キャリア形成支援に関する要望が多い。

雇用枠ごとに、改善してほしい合理的配慮を比較したのが下図である。

一般雇用枠では、「障害特性に合わせた業務」「労働時間の配慮」「就業環境の配慮」といった、受け入れ体制・はたらきやすさに関する要望が多い。

障害者雇用枠では、「障害特性に合わせた業務」「業務量の調整」と業務面に関するもの、また「キャリア形成に関する支援」を求める声も多い。

拡大してご覧ください

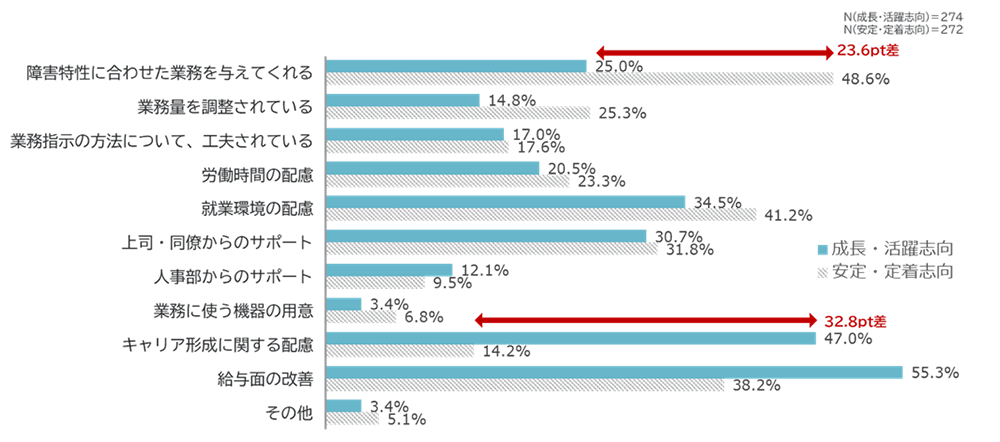

2-8. 志向性別に見た、改善してほしい合理的配慮

成長・活躍志向では、自身が成長するための環境整備と、その成果に見合った給与を希望し、安定・定着志向では、安定就業のための配慮を希望している。

志向性別に見た改善してほしい合理的配慮は、志向性通りの特徴を表している。

「成長・活躍志向」では、自分が成長するための環境整備とその成果に見合った給与を希望する姿が浮き彫りになっている。他方、「障害特性に合わせた業務」は、安定・定着志向に比べ相対的に低い。

他方、「安定・定着志向」では、安定就業に関する改善項目が選ばれており、 「障害特性に合わせた業務」(48.6%)、「業務量の調整」(25.3%)、「就業環境の配慮」(41.2%)割合が高い。

拡大してご覧ください

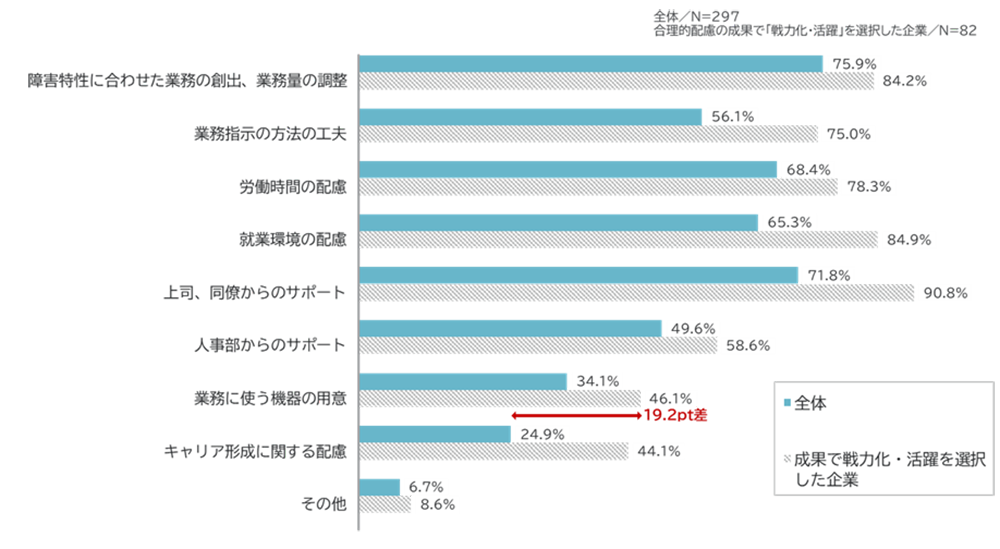

参考.企業の合理的配慮の提供に関する調査

企業に対する調査からも、合理的配慮の提供内容として、「キャリア形成に関する配慮」の割合は低い。(24.9%) 一方で、合理的配慮の提供による成果で、障害のある社員が「戦力化・活躍」に至っていると回答した企業においては、「キャリア形成に関する配慮」を行っている割合が高くなり、全体と19.2ptの差がある。

拡大してご覧ください

※出所:パーソルダイバース(2025)『企業の合理的配慮に関する調査』

調査結果考察

障害者の“はたらく”への志向性は多様である。「雇用の質」を向上するには、障害者個人にあった合理的配慮が求められる。

今回の調査から、障害者のはたらく志向性を分析は、「安定・定着」だけでなく「成長・活躍」を望む人も多く、障害者のはたらく志向性は多様化していることがわかった。

なお、障害者雇用枠の場合「成長・活躍志向」が高くなっており、就労が安定していく中で、志向性が変化していくということも伺える。

また、障害者のはたらく志向や希望と、実際に職場で受けている合理的配慮との間にギャップがあることもわかった。

障害者雇用促進法の基本理念(第三条)において「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする」とある。この理念を踏まえると、雇用する側は、 “障害者”“障害”をすべて同一に扱うのではなく、一人ひとりの志向や能力にあわせた合理的配慮を提供し、はたらく実感や活躍を支えることが必要と言えるのではないか。

調査レポート資料

※調査結果をまとめた資料を提供しています。下記よりダウンロードいただけます